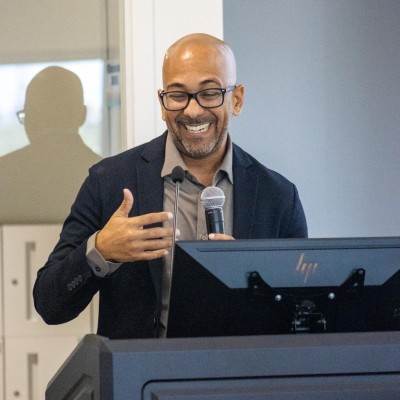

En esta segunda parte, el Dr. Eduardo Lugo-Hernández explora cómo la psicología en Puerto Rico no puede desligarse de la historia, la desigualdad y la pobreza, y plantea la urgencia de escuchar las voces comunitarias para repensar la investigación, la práctica y las políticas públicas desde un marco de justicia social. Puedes leer la primera parte de esta entrevista, visitando aquí.

Laura: Nuestro trabajo —sea psicología clínica, social, comunitaria, del desarrollo… cualquier rama de la psicología— es escuchar, prestar atención y, sobre todo, cultivar la curiosidad al escuchar.

Dr. Eduardo Lugo: Te voy a ser bien honesto: una de las cosas más importantes para mí, en términos de hablar de salud mental, ha sido el poder romper esas barreras estructurales que promociona el capitalismo neoliberal, que han impuesto sobre nuestra gente. El proceso colonial también invisibiliza nuestra historia. El trabajo con las comunidades en el centro de la isla ha sido un trabajo que yo creo que ha sido mucho más vivo que cualquier clase de historia que yo haya cogido en la escuela, porque me ha permitido a mí ver, primero, cuáles son las vivencias de las personas en el centro de la isla y cómo, a nivel histórico, particularmente desde 1950 en Puerto Rico, cuando se implanta aquí el proceso de industrialización a través del proyecto Manos a la Obra, se impactó severamente lo que fue el acceso a la agricultura y la atención a las necesidades de las personas del centro de la isla. Hubo como un cambio paradigmático de cómo nosotros conceptualizamos el archipiélago.

Puedes ver, cuando interactúas en comunidad con las personas mayores, que puedes escuchar esas historias de cómo los vinieron a buscar, particularmente a los hombres, en barcos desde Estados Unidos para llevárselos de sus comunidades, para que fueran a trabajar la tierra o la industria del hierro en diferentes partes de los Estados Unidos. Comienzas a escuchar ese fraccionamiento de la familia, pero no solamente el fraccionamiento de la familia, sino también el fraccionamiento de la comunidad, y cómo entonces la comunidad comienza a sentirse de manera distinta, cómo los hombres comienzan a migrar a los Estados Unidos para sufrir estos trabajos y las mujeres, entonces, se quedan en las comunidades luchando por la educación y por el sustento de la familia, ¿verdad?, creando una serie de problemas dentro de la comunidad que son producto de eso.

Yo creo que esto es lo más que nosotros vivimos en ese proyecto: cómo entonces ahora el gobierno dirige el país de una manera distinta y lo convierte en un país metrocentrista, donde la mayor parte de los servicios están en los grandes centros urbanos. Así que tú puedes tener a una persona que vive en Peñuelas, en la montaña, y que, de momento, le dé un ataque al corazón a alguien allá en la montaña y tenga que bajar, durante el día, media hora para llegar a un CDT. Y, si es durante la noche, que ese CDT cierra a las 12:00 p. m., tenga que viajar 45 minutos o 1 hora al hospital Damas en Ponce y rogar que, en el proceso, la persona no muera. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el acceso a los servicios dificulta lo que es la vida de estas personas y pone en peligro su subsistencia.

Laura: Sí, me estoy acordando, mientras vas hablando, de muchas cosas. Primero, según me han contado, mi abuelo paterno era una de esas personas que se iba así, regresaba y preñaba a mi abuela; entonces tuvieron 16 muchachos. Pero él se iba a trabajar en agricultura en Estados Unidos y a ella le tocó criar y cuidar de su terreno sola o con la ayuda de los hijos. Y entonces ellos vivían en hamacas; sus camas eran hamacas en un cuarto grande, en diferentes niveles (según he entendido).

Dr. Eduardo Lugo: Esas historias son bien interesantes, hay que rescatarlas de cierta manera. Escribo muchas columnas de periódico porque pienso que hay una necesidad de poder educar sobre estas cosas.

Laura: Y muchas de las personas que están escribiendo columnas, me he dado cuenta, que por lo menos desde la salud mental no traen estos temas a la luz… hablan mucho de la patologización.

Dr. Eduardo Lugo: Exactamente, y creo que la otra cosa es que nosotros hemos perdido la conexión con la historia. El tú conectar con esas vivencias de esas personas, incluso el tú escuchar —y nosotros tenemos que escribir sobre esto, no lo hemos hecho hasta ahora—, pero el tú escuchar las historias de las mujeres de diferentes generaciones en comunidad en el centro de la isla es una cosa fascinante. O sea, tú escuchar cómo mujeres que tienen ahora 70 y 80 años decirte que, cuando eran chiquitas, fue alguien a hablar con el papá a la casa para buscar los niños de esa casa para que fueran a la escuela, y que el papá dijera: “Te puedes llevar a los nenes; la nena se queda conmigo, porque las nenas lo que van a hacer a la escuela es enamorarse y buscar novio, así que la voy a mantener acá”.

Entonces, esa pobreza de acceso a la educación por asuntos de género… ver el coraje que todavía, a los 80 años, estas mujeres tienen por esa decisión que se tomó en algún momento por asuntos de género y que afectó el resto de sus vidas. Ver entonces ahora, llevarlo a la generación presente y ver cómo estos niños están afectados por el proceso de austeridad económica de Puerto Rico, cómo les están cerrando las escuelas, cómo particularmente las personas que viven en la ruralía se están afectando en términos del acceso a la educación, porque los cierres de las escuelas son más prevalentes en estas áreas rurales.

Si tú ves la distribución poblacional en Puerto Rico, en términos de niñas y niños, el área del centro del país poco a poco se nos está quedando sin niñez, es evidente. Si tú no tienes servicios, no hay desarrollo económico, no hay entretenimiento, las ciudades no se planifican alrededor de la familia, pues evidentemente la gente va a migrar para el área metropolitana porque es donde tú estás centrando la vida, o la gente se va a Estados Unidos, que es lo que en el contexto colonial tendemos a hacer.

Así que te diría yo que me gusta, cuando escribo esas columnas, poder hacer ese contacto con la historia, porque precisamente en la psicología nosotros estamos totalmente desconectados de la historia, totalmente.

Laura: La última pregunta que tengo es sobre el trabajo que haces, como las cosas que hacías como director en la comisión, y qué se sabe de la pobreza infantil en Puerto Rico y cómo influye en la salud mental de la población.

Dr. Eduardo Lugo: Las estadísticas de la prevalencia de la pobreza en Puerto Rico, la seguridad alimentaria, etcétera, la niñez… pero no tenemos investigaciones. Los psicólogos en Puerto Rico ignoramos la pobreza y el asunto socioeconómico en las investigaciones que nosotros hacemos; la gente no pregunta por eso, se convierte en una variable irrelevante.

Así que, incluso desde el análisis, nosotros estamos violentando nuestras comunidades. Nosotros, los psicólogos, no entendemos la profundidad del efecto que tiene la pobreza en la gente. Desde ahí, hay un asunto de victimización de las personas que son pobres en este país.

La comisión… yo fui el director ejecutivo por espacio de año y medio. Nosotros tuvimos dos grandes logros en ese proceso. El primero fue hacer un estudio que está publicado en la página comisionpobrezainfantil.pr.gov. Un estudio bastante comprensivo de la pobreza de la niñez en Puerto Rico y de las familias que viven en pobreza. Es un informe que tiene aproximadamente unas 500 páginas.

En ese estudio se encuestaron más de 1,200 familias a través de Puerto Rico, una muestra representativa de familias, y se tocaron temas de pobreza económica, seguridad alimentaria, acceso a la vivienda, crisis climática y muchos otros temas que competen porque están incluidos dentro de la definición de pobreza y desigualdad que nosotros tenemos en la comisión.

Además de eso, se entrevistaron expertos en áreas de pobreza infantil en Puerto Rico, así como proveedores de servicios de niñez y de familias, para ver no solamente qué era lo que estaban haciendo, sino también cuáles eran los retos que enfrentaban en la provisión de esos servicios. También se realizaron grupos focales con adolescentes para entender las experiencias de nuestros jóvenes con la falta de acceso y la calidad de los servicios que están diseñados para darles apoyo en sus procesos de desarrollo.

Con esa información, se desarrolló un plan decenal que también está en la misma página. Hay dos documentos: el plan decenal completo y el resumen ejecutivo, priorizando particularmente aspectos relacionados con cómo el gobierno se organiza para trabajar en conjunto no solo con las propias agencias gubernamentales, sino también con organizaciones sin fines de lucro y el sector privado en iniciativas para reducir la pobreza infantil.

Entonces, se hizo un análisis de costo-efectividad de algunas medidas en áreas prioritarias, como, por ejemplo, la vivienda. La vivienda fue una de las áreas de mayor vulnerabilidad para nuestras familias en ese estudio. El 82 % de las familias encuestadas sentían algún tipo de inseguridad de vivienda, ya fuera porque no sabían cómo iban a pagar la casa mes a mes o porque la estructura de la casa tenía algún tipo de daño o deficiencia para el que no contaban con el dinero necesario para repararlo, lo cual, obviamente, representaba un asunto de peligrosidad para la familia.

El asunto del acceso a la salud es también crítico, ya que tenemos un porcentaje bastante alto de niños en Puerto Rico que necesitan atención médica. Creo que el 25 % (si mal no recuerdo) de los niños de las familias encuestadas que viven en pobreza tenían algún tipo de necesidad, condición crónica o enfermedad que requería atención médica. Un gran porcentaje de esos niños no estaba recibiendo servicios consistentes para atender sus necesidades.

Uno de los resultados que pienso que es importantísimo dialogar en este país, y que considero de las cosas más relevantes a la hora de reducir la pobreza, es la transportación. Si tú no tienes con qué moverte en este país, no tienes acceso a servicios ni a empleo; hay muchas cosas que se limitan al no tener transportación.

Nosotros nos hemos creado el imaginario de que en Puerto Rico todo el mundo tiene un carro. Eso no es verdad. El 17 % de las personas encuestadas no tenían auto propio, eso es casi una quinta parte. Y en esa investigación nosotros no indagamos sobre la calidad del carro: cuántas veces tienes que invertir para arreglarlo y los costos que eso conlleva para una familia que vive en pobreza.

Laura: ¿Cuántas personas lo comparten? Pues otra cosa que pasa es que tienes que compartir un carro.

Dr. Eduardo Lugo: Exactamente, pero la lógica del país está construida a través de los carros. El sistema de transportación pública, por los últimos 30 o 40 años, se fue destruyendo desde el gobierno, poco a poco. Así que las familias quedan dependiendo totalmente del auto. La cantidad de familias que viven en pobreza y que están cuidando, no solamente a niños con alguna discapacidad, sino también a personas mayores que tienen alguna discapacidad, va a seguir creciendo, porque nuestra demografía es mayormente de personas que, en algún momento, van a tener la necesidad de un cuidador.

Y los cuidos en Puerto Rico son extremadamente caros, ya sea cuido para niños o tener un cuidador en la casa para una persona con alguna necesidad física. A la misma vez, los datos nos decían que la gente quiere trabajar, que este mito colonial de que somos vagos y que la gente no quiere trabajar es un embuste. La gente quiere trabajar, pero las condiciones para trabajar no están ahí. Hay problemas de transportación, y las personas que cuidan a sus hijos o a personas mayores necesitan empleo con una flexibilidad de horarios a la que puedan acceder, y que cuando vayan a trabajar tengan quién cuide. Porque si esas condiciones no están, definitivamente yo tengo que buscar algún otro tipo de ayuda económica para poder sobrevivir.

Laura: Es un asunto de sobrevivir, al final es más efectivo quedarte en la casa que trabajar.

Dr. Eduardo Lugo: Totalmente. Entonces, yo creo que lo que plantea ese estudio, y que más personas deben conocer, es que esos datos están ahí y que tenemos que usarlos para abogar por políticas públicas y cambios, tanto a nivel municipal como estatal y a nivel de la psicología.

Yo quiero concientizar a los psicólogos y psicólogas de este país de que, cuando hagan investigación, tienen que considerar la pobreza y la desigualdad como variables en la condición humana de nuestra gente. No podemos seguir ignorando esto. Que es “difícil medirlo”, claro que es difícil medirlo, pero yo creo que hacemos más daño no haciéndolo que tratando de buscar maneras efectivas de estadísticamente poder acercarnos a esa experiencia.

¿Cuál es el efecto de esto? Hay muchos datos a nivel mundial de cómo la pobreza afecta la vida de las personas. La pobreza es el estresor más pernicioso para el cuerpo humano y para la experiencia humana. Sin embargo, nosotros la estamos ignorando desde la psicología. Yo creo que esa es una de las más grandes violencias que posiblemente nosotros, como investigadores desde la psicología y personas que trabajamos con salud mental, podemos cometer.

Si usted trabaja con asuntos que tienen que ver con el cerebro, la pobreza está involucrada en muchos procesos neurobiológicos, desde el vientre. Así que esto no es una cuestión de lo social comunitario: es una cuestión de que la experiencia humana y la pobreza en este país tienen efectos profundos en la calidad de vida de las personas.

Laura: ¿Algo más que quieras añadir, algo más que crees que se haya quedado?

Dr. Eduardo Lugo: Me gustaría decir, con esa experiencia de dirigir la comisión, que soy profesor de psicología de una universidad y no necesariamente la gente me visualiza en ese rol. Esta es la importancia de que nosotros conozcamos acerca de procesos de política pública y cómo podemos hacer la diferencia en esos espacios, y a la misma vez recalcarle a la gente que ese trabajo está ahí hecho y que es importante, particularmente desde la psicología, que podamos hacer trabajo de abogacía en el gobierno de Puerto Rico.

El gobierno de Puerto Rico tiene un mandato de ley que no debería depender de los cambios gubernamentales, que no debería depender de cuál es la agenda de la gobernadora o el gobernador de turno, sino que hay un plan en el cual se invirtieron cientos de miles de dólares y que debe guiar la política pública de Puerto Rico. La única manera de que se haga valer es que las personas desde la psicología, u otras personas, aboguen porque ese plan se ejecute, ya sea desde las organizaciones o a nivel individual, llamando a los legisladores para que sepan que estamos pendientes. Sería una gran afrenta contra nuestra niñez que se genere un plan de atención a la pobreza infantil en Puerto Rico, para mejorar las condiciones de vida de nuestra niñez, y que este no se implemente. Así que depende de nosotros hacer esa presión pública.

Laura: Sí, y lo otro es que, a la misma vez, el problema aquí es que la gente necesita trabajar; la gente no tiene el lujo de que le sobre nada, ni tiempo.

Dr. Eduardo Lugo: Totalmente, totalmente.

Laura: Y esa es una herramienta del capitalismo para mantener a las masas sometidas.

Dr. Eduardo Lugo: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, en Puerto Rico, nosotros estamos en ese proceso en que hay personas que sienten un sentido de indefensión y no saben cómo actuar con tanta violencia estructural que están viviendo. Y habemos otros que sabemos que hay tantos frentes de lucha que es bien complicado estar en todos esos frentes, porque es un tsunami de cambios estructurales que ya nosotros estamos viviendo, y de momento llega la administración de Donald Trump con otro tsunami de cambios que nosotros no pensamos ver en nuestra existencia, a nivel de Estados Unidos, que históricamente ha sido un país opresor con Puerto Rico, pero esto es llevarlo a esteroides.

Laura López-Aybar es una sobreviviente de violencia psiquiátrica, intrafamiliar y de género. Posee un doctorado en psicología clínica de Adelphi University en Nueva York y hace investigación multi métodos en determinantes sociales de la salud emocional, primordialmente estigma, discriminación, violencia de género y cambio climático. Aboga abiertamente por experiencia personal y empírica por la abolición y reforma de los sistemas carcelarios, incluyendo el sistema de salud mental desde la práctica de la psicología crítica. Pueden encontrar más de su trabajo en su página de Instagram @aybarpsicologiacritica.